Отметьте сегодняшнюю дату в календаре, потому что с этого момента ваша жизнь кардинально изменится! Ведь вы попали на 1 вин официальный сайт, где расстояние между мечтой и возможностями измеряется количеством успешных ставок. Но лучшая букмекерская контора Украины может предложить даже больше! Здесь вы можете заработать реальные деньги в онлайн казино, интересно провести свой досуг в кругу единомышленников и даже организовать для себя пассивный доход.

1win bet — это инновационная платформа с виртуальными азартными играми, инструментами для заработка денег и даже кинотеатром. Поэтому ее трудно назвать букмекерской конторой или онлайн казино привычного формата. Какое еще игорное заведение может похвастаться столь широким набором игровых возможностей и лучшим качеством сервиса? К тому же, 1 win является официально зарегистрированным брендом с лицензией на предоставление азартных услуг c 2016 года.

Если же вас интересуют факты, то все они размещены в открытом доступе на 1 win официальном сайте. Так, платформа работает по лицензии Кюрасао № 8048/JAZ2018-040. Актуальность разрешительных документов можно проверить самостоятельно на сайте регулятора. Все это говорит о надежном сервисе онлайн казино, где честная игра — это не пустой звук!

На 1win официальный сайт круглосуточная возможность делать ставки из разных стран мира на эксклюзивные азартные развлечения.

В БК 1 win можно зарабатывать разными способами. Каждый желающий получит доступ к любым развлечениям и возможность получить неплохую прибыль. Не пропустите возможность использовать бонусы, такие как 1 win 5000 рублей.

На нашем сайте вы можете отыскать свыше 11 тысяч азартных игр на любой вкус. Удовлетворяя высокие запросы современной аудитории, мы собрали для вас софт только от проверенных провайдеров. Широчайший выбор поставщиков азартных игр позволит расширить кругозор и насладиться не только общеизвестными слотами, но и сотнями уникальных развлечений. Но не нужно спешить! Ведь еще мы приготовили для вас спортивные ставки онлайн на свыше 40 видов спорта по выгодным коэффициентам!

1win казино является одним из лучших не только в Украине. Это подтверждается миллионами счастливых клиентов, которые на протяжении многих лет остаются с нами! Конечно, такой успех пришел не только благодаря стараниям профессионалов компании. В первую очередь каждый посетитель сайта оценивает имеющийся ассортимент азартных игр. И в этом плане нам есть, чем удивить даже самого требовательного клиента — полюбуйтесь сами:

Также обращаем внимание на игры от разработчиков компании 1 win! Это совершенно уникальный софт, который вы не найдете ни в одном другом онлайн казино. Заберите крупную сумму денежных средств в совершенно новых играх по привычным правилам!

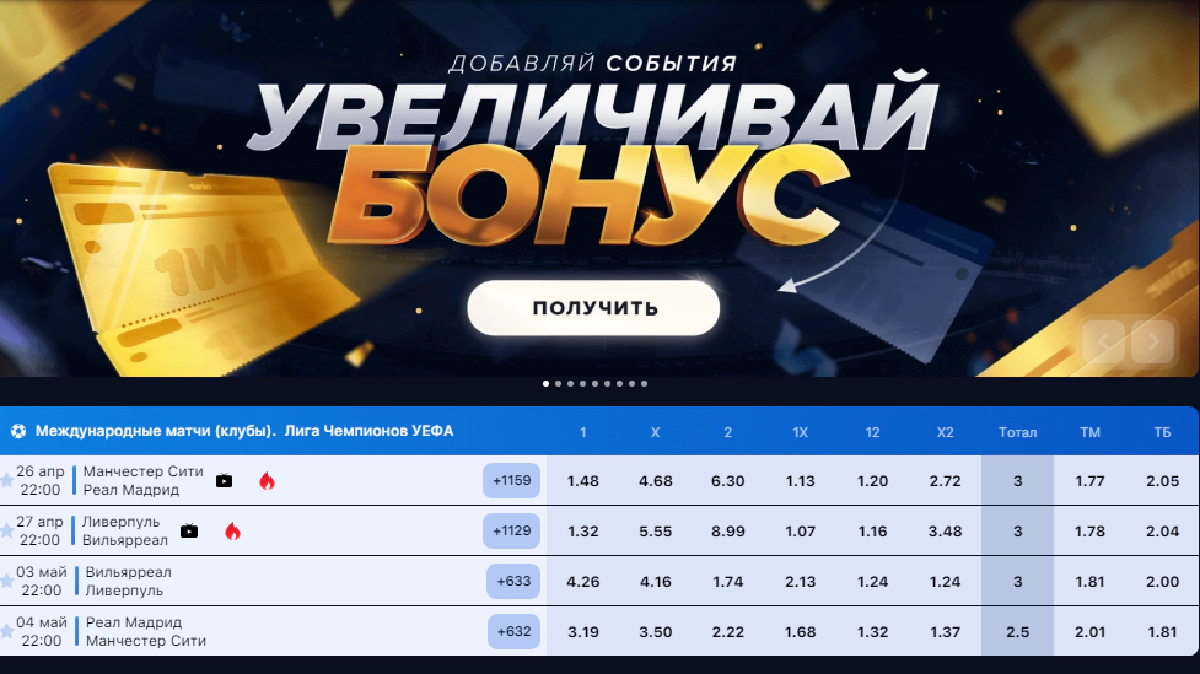

1win сайт также вмещает в себя полноценную букмекерскую контору. Поэтому вам не придется искать альтернативную платформу для ставок на спорт! Быстро переключайтесь между разделами, переходя с избранных слотов на прибыльные пари. Все это доступно каждому сразу после регистрации! Вот лишь небольшая часть того, что ждет вас в букмекерской конторе:

Ощутить все преимущества игровых возможностей 1 win вы можете в двух разделах — Линия и Live. Первый подойдет тем, кто хочет сделать ставку на предстоящие матчи, а второй — на текущие противостояния. Более того, в разделе Live вы можете параллельно наблюдать за ходом встречи благодаря прямым трансляциям! Эта опция поддерживается практически для всех видов спорта и предлагается совершенно бесплатно!

Игры в покер — один из самых популярных видов азартных развлечений. Получить большой денежный приз может каждый игрок, ведь игра доступна каждому на 1win онлайн. Карточная игра из четырех раундов заканчивается победой того игрока, который собрал самую сильную комбинацию. Постоянное напряжение в игре, сосредоточенность и динамичность — главные аспекты, которые так привлекают азартных людей. Как только развлечение стало доступным в онлайн пространстве, число его фанатов значительно увеличилось, в том числе и в разделе софт 1win casino. Покер идеально подходит тем, кто любит проводить время в казино за серьезными развлечениями. Здесь реально выиграть крупную сумму при небольшой ставке. Воспользуйтесь бонусами, например, 1 win бонус 5000, чтобы повысить шанс на большой выигрыш.

В мире онлайн развлечений 1win bet предлагает уникальное сочетание азарта и спорта через фентези-игры. На официальном сайте 1win, пользователи могут погрузиться в захватывающую атмосферу фентези спорта, где каждый участник становится менеджером своей мечты. 1win casino расширяет границы игрового опыта, предлагая разнообразие игр, включая тематические слоты и настольные игры. 1вин казино сочетает в себе удобство ставок на спорт с возможностью испытать удачу в казино. Посещение 1win com открывает мир возможностей для поклонников фентези-спорта, предлагая широкий спектр событий и турниров для ставок. В этом волшебном мире каждый найдет что-то для себя, независимо от предпочтений в играх или спорте.

1win online представляет мир уникальных и захватывающих игр, где каждый игрок найдет развлечение по своему вкусу. В сердце этого разнообразия лежат 1win games — коллекция игр, включающая в себя всё от динамичных аркад до классических настольных игр. Среди самых популярных — Lucky Jet, где игроки делают ставки на полеты, Rocket Queen, предлагающая захватывающие космические приключения, и Speed N Cash, где скорость и стратегия ведут к выигрышу. Не остается без внимания и Anubis Plinko, игра, основанная на древнеегипетской мифологии, предлагающая уникальное сочетание удачи и тактики. В разделе 1win games вы найдете и другие интересные слоты. Каждый их них имеет систему проверки Provably fair: вы можете также самостоятельно проверить попытку каждой игры!

В нашем онлайн казино вы получите незабываемый опыт благодаря лучшим азартным играм. Но давайте отвлечемся от каталога и игровых возможностей. Ведь 1 win сайт скрывает в себе еще один секрет! Речь идет о бонусах и акциях непосредственно от игорного заведения и даже самих провайдеров! Очевидно, чтобы воспользоваться актуальными предложениями казино вам нужна 1win регистрация. Создайте аккаунт и начните получать выгоднве бонусы 1вин с первых минут!

Также вы можете получить несколько бездепозитных бонусов сразу после регистрации! И не переживайте — вам не понадобится следить за 1win ссылками или промокодами. Например, если вы решите скачать 1win casino на мобильный, то за установку вы моментально получите 2000 UAH! А еще вы можете получить 500 UAH просто за активацию уведомлений на сайте!

В качестве поощрения новые пользователи получают поощрение за регистрацию. Претендовать на вознаграждение может каждый, кто становится полноправным членом клуба. Важно понимать, какие предложения на 1win букмекерская контора сайт актуальны, а какие уже потеряли свою значимость. Так, общая сумма бонусного вознаграждения за первоначальную регистрацию составляет 500% от поступивших 4-х депозитов. Для получения приза нужно совершить следующие шаги:

Разобравшись, как получить на 1вин сайт бонусы, важно отметить и необходимость их своевременного отыгрыша. Так, для 1win casino официальный сайт характерно, что отыгрывать призы выгоднее всего на спортивных ставках. Также, приветственные бонусы можно применять и для ставок в для азартных играх, но там процедура немного сложнее.

В игорном заведении вы можете насладиться не только слотами и ставками на спорт. Например, пользователи могут принять участие в программе 1win partners! Это особое предложение казино для тех, кто хочет сформировать пассивный доход на собственном трафике. Более того, сотрудничая с проверенным брендом вы можете увеличить аудиторию на своих Интернет-ресурсах!

Для тех, кто хочет просто весело провести свое время, доступен полноценный онлайн кинотеатр! По сути, мы являемся первым игорным заведением, где вы можете смотреть фильмы и сериалы, параллельно зарабатывая деньги на азартных играх. Хотя бы из-за этого вам стоит задуматься о регистрации на сайте БК.

Чтобы зарегистрироваться на сайте нашей букмекерской конторы, вам понадобится выполнить ряд простых шагов. Первым делом нажмите на зеленую кнопку в верхнем правом углу экрана на главной странице. Перед вами появится форма с пустыми полями, которые необходимо заполнить: логин, пароль, номер телефона или адрес электронной почты. Также вы можете синхронизировать данные из таких почтовых сервисов как Gmail, Mail.ru или же социальных сетей и мессенджеров вроде VK, Одноклассники и Telegram.

Наконец, обращаем внимание на то, что во время регистрации вам нужно выбрать подходящую валюту! Сразу после этого можно будет внести депозит и начать играть на реальные деньги. Не забудьте учесть доступные бонусы и акции до первого пополнения счета!

Чтобы начать свое путешествие в захватывающий мир азарта на 1win казино, выполните несколько простых шагов. Первым делом, откройте 1win официальный сайт вход, где вас встретит удобный и интуитивно понятный интерфейс.

Перейдите на 1win официальный сайт вход, используя ваш предпочтительный браузер.

Теперь вы готовы исследовать разнообразие игр и ставок, доступных на сайте.

Помните, что вход на 1win казино — это ваши первые шаги к захватывающим приключениям и потенциальным выигрышам.

Для доступа в аккаунт важно использовать свой уникальный логин и пароль. Также 1win официальный сайт скачать можно и в виде мобильного приложения, тогда доступ к личному кабинету 1win всегда будет под рукой. Для авторизации как при входе на сайт, так и через приложение необходимо использовать данные, которые вы указали при регистрации. После ввода данных необходимо нажать кнопку «Войти» — тогда происходит автоматическая переадресация на главную страницу сайта.

Если забыли пароль, его можно восстановить. Организаторы через сайт 1вин предоставили такую возможность, поскольку пользователи часто забывают пароль от личного кабинета. Нажмите на ссылку «Забыли пароль» и вам откроется окно, где нужно указать свой логин (номер телефона или адрес электронной почты). Вам пришлют ссылку, по которой вы перейдете в свой аккаунт и сможете установить новый пароль.

Также часто случается ситуация, когда доступ на 1win официальный сайт Украина невозможен. В данном случае можно предположить, либо технические проблемы на сервере, либо блокировку со стороны провайдеров. Блокировка достаточно частое явление именно в отношении международных казино. Для того, чтобы не прерывать игру и не терять прогресс достигнутый через официальный сайт бк 1win можно воспользоваться зеркалом.

Зеркало сайта — это точная копия 1вин сайт, которая хранится на другом сервере. Зачастую зеркала создают для обеспечения доступности сайта пользователям при временных проблемах со стабильностью работы основного сервера.

Кроме того, на 1win букмекерская контора сайт в виде зеркала может использоваться для ускорения загрузки сайта, так как они расположены на разных серверах, что способствует распределению трафика и уменьшению нагрузки на основной сервер.

Чтобы не искать каждый раз БК в браузере, рекомендуется скачать уникальное мобильное приложение. Если хотите сделать это через ПК, то найдите на сайте букмекера иконку с приложением, кликните и загрузите по ссылке в AppStore или PlayMarket, установите его, следуя инструкциям. Откройте и выполните авторизованный вход на 1вин сайт, если уже имеете аккаунт. При отсутствии личного кабинета пройдите регистрацию. Все, кто сделает это, получат бонусы за установку приложения 1win casino.

Сайт букмекера адаптирован под мобильную версию, что очень удобно для пользователей, которые постоянно в пути. Скачайте приложение 1win онлайн и установите на телефон через любой из доступных сервисов. Теперь вы сможете прогнозировать или играть в казино без привязки к определенному месту.

Устанавливая приложение 1win bet на свой мобильный девайс, каждый новый пользователь получает не только удобство использования, но и приветственный бонус в размере $100 на бонусный счет. Это отличная возможность начать свое путешествие в мир азарта с дополнительным преимуществом. Скачайте приложение, выполните вход в свою учетную запись 1вин казино. Этот бонус автоматически появится на вашем бонусном балансе готовый к использованию в широком ассортименте игровых автоматов и ставок 1win casino. Потратить его можно точно также как и бонус на депозит.

Если возникают вопросы или проблемы с получением бонуса, служба поддержки онлайн казино всегда на связи через лайв чат, электронную почту или социальные сети, готовые помочь в любой момент. К тому же, благодаря приложению, пользователи могут быстрее узнавать о новых ваучерах в Telegram и других акциях, увеличивая свои шансы на дополнительные выгоды и бонусы. Не упустите свой шанс увеличить свои выигрыши с начальным капиталом в $100 от 1win!

1win bet вызывает доверие у пользователей, поскольку предлагает честные условия и реальные выплаты. Международная компания осуществляет работу на основании лицензии выданной в юрисдикции о. Кюрасао. Также весь игровой софт 1win полностью легален, лицензирован и проходит регулярных проверки на достоверность ГСЧ.

Хоть букмекер и стремится привлечь максимальное количество клиентов, при этом старается бороться с зависимостью от азартных игр. Официальный сайт имеет опцию, которая позволяет устанавливать лимиты на ставки. Это позволяет людям остановится на пути чрезмерной траты средств.

Также, 1win casino имеет прозрачное описание всех положений и требований организатора, актуальных акций представленных на сайте, что позволяет каждому посетителю ознакомиться с условиями казино даже до момента регистрации.

Не упустите возможность стать частью честной и безопасной игровой среды – зарегистрируйтесь в букмекерской конторе 1вин сегодня и начните выигрывать уже сейчас!

Доступен ли сайт 1win com из других стран, а не только из СНГ регионов?

Могут ли пользователи 1win букмекерской конторы на ее официальном сайте активировать другой язык?

Какие бонусы 1win bet предлагает непосредственно бетторам?

Можно ли получить фриспины в 1win casino для слотов конкретных провайдеров?

Для игры проверь VPN